『一銭職分由緒書』(一銭職由緒書とも呼ばれます)は、理美容業の祖とされる藤原采女亮政之(ふじわら・うねめのすけ・まさゆき)が、鎌倉時代に髪結職(一銭職)を始めた経緯から、江戸時代中期にいたるまでの由来を記した書です。

この書によると、采女亮の17代目にあたる北小路藤七郎が、武田軍に敗走する徳川家康が天竜川を渡るのを手助けし、その功により銀銭一銭を賜り、「一銭職」と呼ばれるようになったとされています。

こうした由来を踏まえ、21代目の幸次郎の代に、江戸の髪結株仲間(現在でいう組合)の申請に際し、本書が提出されたとされています。亀山天皇の時代における宝剣探しの話から始まり、徳川家康の援助、大岡越前や徳川吉宗まで登場するなど、まるで物語のような展開が見られる奇想天外な書です。

記されている内容の多くは信憑性に欠け、学術的には偽書と見なされているのが実情です。

とはいえ、『日本書紀』や『古事記』のように、日本誕生を記した文献にも、学術的には疑問視される点が多々あります。特に、イザナギとイザナミの国造りの神話は、冷静に考えれば荒唐無稽といえるでしょう。それでも、両神が国づくりの神として広く祀られているように、理美容業の業祖として采女亮を敬う気持ちは、ごく自然なものかもしれません。少なくとも采女亮は、髪仕事に従事する人々にとって、アイデンティティの象徴的な存在となっています。

『一銭職分由緒書』に限らず、他業種の由緒書や由来書、また神社の縁起なども、学術的には真偽不明な面があるものの、今なお信仰や伝統の対象として大切にされています。

また、『一銭職分由緒書』には、かつての髪結職の様子をうかがい知ることができる記述も含まれており、当時の理美容に関する文化的背景を知る手がかりとしても興味深い資料といえるでしょう。

この由緒書は享保年間に書かれたもので、全国各地に内容の類似した写本が残されています。ただし、それらは多くが転写を重ねたもので、誤記や省略が見られ、すべてが同一内容というわけではありません。

なお、この原稿の末尾に掲載した『一銭職分由緒書』は、曲亭馬琴による『兎園小説』(正編)に収録された「駒込富士來歴【一銭職分由緒附草加屋安兵衛娘之事】(文寶堂)」の「壹銭職分由緒之事」に基づくものです。この写本では、采女亮政之の父である北面の武士が亀山天皇の剣を紛失するエピソードは省略されています。

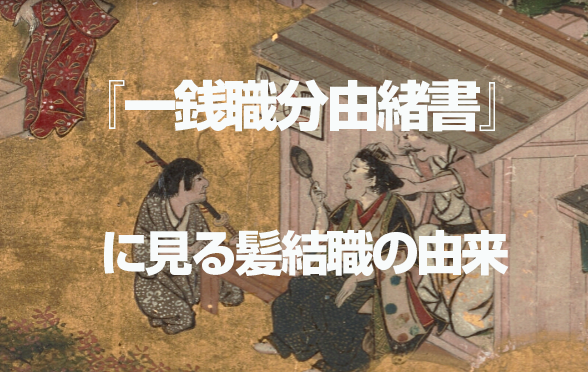

*イメージ画像は、洛中洛外図屏風(舟木本、東京国立博物館)より。江戸時代初期の京都の風景を描いた屏風絵とされ、京の橋詰で仕事をする髪結職、床場がうかがえます。

『一銭職分由緒書』の概略

由緒書は、髪結株を公的に認めてもらうために作成された書面です。主な要点は、業祖・藤原采女亮政之の高貴な出自と、徳川家(とくに徳川家康)への貢献の二点に集約されます。ここでは、広く伝わっている由緒書の主な内容を5つのポイントに分けてその概略を紹介します。

① 采女亮の父・北小路基晴は北面の武士だった

宮中の警護を担う北面の武士であった北小路基晴は、亀山天皇の剣(九龍丸の宝剱)を盗まれたことをきっかけに全国を探索し、元寇の役で交通の要衝となっていた下関に居を構えました。三人の息子の一人である采女亮が髪結職を始めたとされています。基晴の死後、采女亮は鎌倉に移り住んだと伝えられています。

② 子孫の北小路藤七郎が家康の窮地を救った

采女亮の七代(あるいは十七代)の子孫である北小路藤七郎は、戦国時代に三方ヶ原を流浪していたところ、徳川軍が武田軍に敗れて浜松へ退却する場面に遭遇しました。その際、大雨で増水した天竜川を渡るのに難渋していた徳川勢に対し、水練に秀でていた藤七郎(あるいは藤十郎)が浅瀬を案内し、無事に浜松城へ帰還させたとされます。これを喜んだ家康(大権現)は諸国の通行を自由に許しました。

また、徳川軍のしんがりを務めた本多忠勝の勧めにより、三河国碧海郡原之郷まで随行し、家康の髪を結いました。その功により、榊原康政を通じて「銭一文」と「御笄(こうがい)一対」を褒美として拝領したとされ、これが髪結を「一銭職」と呼ぶ由来となりました。

③ 家康の江戸入府に際し、子孫が褒美を賜る

慶長8年、徳川家康の江戸入府に際し、「一銭職」分の北小路繁七郎(あるいは藤七郎)が、武蔵国芝口の海に近い地域で髪結業を営んでいたところ、城に召し出され、かつての功績への褒美として青銅千疋を拝領しました。その後、いっそう髪結業に励んだとされます。

④ 「一銭職」の株が正式に認められる

万治年間、将軍徳川家綱の時代に、藤七郎の四代の孫・北小路總右衛門(幸次郎)が神田三河町に転居し、江戸市中で「一銭職」分の株を願い出ました。職分に由緒があることから、幕府より「御朱印」が下され、「一銭職」の株が正式に成立し、以降はその職が世襲されるようになりました。

⑤ 由緒ある「一銭職」は役儀を免除される

享保年間、将軍徳川吉宗の時代に、町奉行・大岡越前守の奉行所に職人たちが召集され、それぞれに役儀が命じられました。しかし、「一銭職」分については天竜川での功績が評価され、役儀を免除されました。ただし、その代わりとして冥加金に相応する役務を申し出、火災発生時には南北奉行所へ駆けつけて人足役を担うこととし、以後も株と渡世を継続しました。

以上の5つのポイントは伝承として知られていますが、いずれも史実としてはかなり疑わしいものです。

床屋の由来

この原稿の末尾に掲載した『一銭職分由緒書』には、北小路基晴の宝剣探しに関する記述はありませんが、他の由緒書によると、「采女亮が開いた店には床の間があり、そこに亀山天皇を祀る祭壇と、藤原家の掛け軸があった」と記されています。

このことから、「床の間のある店」→「床場」→「床屋」と呼ぶようになったという説明がなされることがあります。いわゆる「床の間」由来の床屋説です。

床屋という呼称には諸説ありますが、戦国時代末期から安土桃山時代に描かれた絵画資料には、橋のたもとに床をかけただけの小屋で髪を結っている様子が描かれています。また、二つの石に板(床)をかけ、その上に客を座らせて髪を結っている様子も確認できます。これらは、簡素な「床場」から床屋という言葉が生まれたという説を裏づけるものです。

月代剃りや髪結いの仕事が始まった当初は、人通りの多い賑やかな道端で作業をしたり、仮設の小屋を設けて営業したりしていましたが、17世紀になると「見世(店)」を構えて営業するようになります。これを「内床」と呼びます。客は床の端に腰をかけ、髪結いはその後ろから月代を剃り、髪を結いました。床に腰かけることに由来して、「床屋」あるいは「髪結床」という名称が生まれた可能性もあります。

そもそも「床屋」という言葉がいつごろ誕生したのかは、はっきりしていません。

由緒書に亀山天皇の名が出てくる時代は、13世紀中ごろの鎌倉時代です。源平合戦のころから月代をする武士は存在していましたが、その数はまだ多くありませんでしたし、「けっしき」という大型の毛抜きで頭髪を抜いていました。

また、この時代は冠や烏帽子の着用が一般的で、冠の下の髻(立髻)であれば簡単に結うことができました。したがって、鎌倉時代に髪を結うことを専門にする職業が存在していたとは考えにくく、この説は現実的ではありません。

「床の間」由来説は、由緒書特有の、職業の格を高めるための創作である可能性が高いといえます。

いずれにせよ、「床屋」という職業名は、由緒書が書かれた享保年間、すなわち江戸時代中期にはすでに広く用いられていたことがわかります。そしてこの呼称は、髪結いの仕事が西洋理髪へと変化した後も、さらには現代に至るまで、通用し続けている言葉です。

毎月17日は髪結床の定休日

これは江戸府内での話とされていますが、江戸の髪結床は毎月17日を定休日としていたといいます。この風習は、明治以降も一部で続いていたようです。

その理由については、本稿で取り上げている『一銭職由緒書』には記載がありませんが、他の資料によると、徳川家康の命日が元和2年(1616年)の4月17日であったことから、家康を敬い月命日の17日を休業日にしたという説があります。

また別の説として、髪結職の祖とされる采女亮が、建武2年(1335年)の7月17日に亡くなったことに由来するという説もあります。

江戸時代の職人は、年中無休が基本でした。休みといえば、盆と正月に数日程度が与えられるのみです。髪結床の職人は、髪を結う仕事に加えて町の課役(町の公的な仕事)も担っており、かなり多忙だったようです。そのため、月に一度、17日を休業日としたのかもしれません。

家康を祀るためなのか、それとも業祖の冥福を祈ってのことなのか、はっきりとは分かりません。あるいは、単に17日を定休日と決めたあとに、家康や采女亮と無理やり関連付けた可能性もあります。

この毎月17日の休業は、昭和の初めごろまで一部地域で続いていたといわれています。ただし、実際にはごく限られた地域にとどまっていたのではないかと考えられます。

「働き方改革」が叫ばれる現代ですが、江戸時代の髪結職は、他の職業に比べて多少は労働環境に恵まれていたのかもしれません。

『一銭職』

『一銭職由緒書』という名称から、髪結床が「一銭職」と呼ばれていたことがわかります。

この由緒書では、一銭職の由来を次のように記しています。

「増水した天竜川で難儀した徳川軍、徳川家康を助けたあと、しんがりの本多忠勝のすすめで、采女之介の子孫である北小路藤七郞が三河國碧海郡原之鄕までお供したおり、家康の髮を結い、当座の褒美として錢一銭を頂戴した。「以來、結髮の總名を『一錢』と唱ふ者なり。」

家康から褒美として一銭を頂戴したことに由来するという説です。

この話は創作とされていますが、戦国時代末期には髪結職が「一銭職」と呼ばれ、一般にも通じていたことがうかがえます。

髪結職が生まれた安土桃山時代から江戸初期にかけては、「一銭剃り」「一銭結い」と呼ばれていたようです。橋のたもとや道端に床を張り、月代を剃り、髷を結っていたとされ、料金は手ごろな一銭(一文)だったようです。

江戸時代中期になると、江戸府内では髪結賃が20銭、24銭、後期には28銭、32銭と、時代とともに値上がりしていきます。地域によっても料金は異なっていたようです。それでも「一銭職」という呼称は、髪結職が興ったころの名残として、由緒書が記された江戸中期にも知られていたようです。

なお、戦国時代末期の一銭がどの程度の価値であったかは正確には不明ですが、大まかに現在の100円程度と考えられています。ただし、当時は「文(もん)」が貨幣単位として使われていたため、「一銭」という言葉には「安価」や「手ごろ」といった意味合いがあったと考えられます。つまり、「一銭職」とは、手ごろな料金で営業していたことを示す表現だった可能性もあります。

「床屋」という言葉はいまでも通用しますが、「一銭職」という呼び名は、銭が正式な貨幣単位となった明治期にはすでに使われなくなっています。

髪結床の長暖簾

本稿で紹介する『一銭職由緒書』には床の間の記述はありませんが、采女之介の住居について、「往来に面し、顔や風体が見えにくいよう、雨落ちより三尺張り出しを御免とし、長暖簾を四尺二寸とする」と記されています。これは、武家出身である采女之介本人や、その訪問客の顔や身なりが通行人に見えないように、軒を張り出して長暖簾(約1メートル30センチ)をかけた、ということのようです。

この由緒書の一文からは、江戸中期の江戸市中にあった髪結床の風景がうかがえます。

髪結床の長暖簾は、贔屓の歌舞伎役者から贈られることが多く、暖簾にはその役者の絵が描かれていました。これにより、役者にとっては宣伝となり、髪結床にとっても格好の宣伝材料になったのです。

一般的な町の髪結床では、「奴」や「海老」、「鬼」など思い思いの絵を障子に描いていましたが、長暖簾を掲げた店は、とりわけ人目を引いたことでしょう。

「顔や風体が見えにくいように」とあることから、客のプライバシーに配慮していたとも考えられます。江戸時代の髪結床は、暇な御仁が集まるオープンな社交場でもありましたが、この由緒書の筆者は、髪結床をやや閉じられた空間として捉えていたのかもしれません。

髪結の課役は「駆け付け人足」、だけではない

由緒書によると、

「他職は役義(課役)を負ったが、一銭職は天龍川での恩義があるため『御役義御免』(免除)となった。しかし、髪結株が認められたことで、その冥加金に相応する役儀を申し出て、『出火の砌(みぎり)、両御町奉行所へ駆け付け、御記録、御長持を運ぶ御役儀を勤める』ことになった」

と記されています。

これは、火事の際に南北奉行所や町年寄り宅、町名主宅などの役所から重要書類を持ち出す「駆け付け人足」の役目が、髪結職の課役となったことを意味しています。実際、火事の多かった江戸では、髪結職がこの「駆け付け人足」を担っていた例が見られます。

ただし、髪結職の課役は「駆け付け人足」に限られていたわけではありません。牢屋の近くにあった髪結床では、囚人の月代(さかやき)や髪を整える課役がありましたし、橋の近くの広小路で出床を構えていた髪結には、橋番の役目が課されていました。それぞれの地域事情に応じた課役が存在していたのです。

江戸時代には200を超える藩があり、各藩は独自の自治を行っていました。同じ幕領であっても地域によって状況は異なり、町によっては番屋(自身番)のないところもありました。そのような町では、髪結床が番屋を兼ね、髪結が夜回りを担当することもありました。

その一例が、道中奉行の管轄であった品川宿です。ここでは、女性の髪結が床主となる場合、世話人が必要とされ、世話人が夜回りの「番太郎役」を務める習わしでした。

由緒書は各地の髪結によって書き写されたため、そこに記された「駆け付け人足」の記述が広まり、結果として「髪結職=駆け付け人足」というイメージが定着していったと考えられます。

諸國の關所 通行自由

『一銭職由緒書』には、髪結職が自由に諸国を通行できるようになった経緯が書かれています。

天竜川で北小路藤七郎が家康を助けたところ、喜んだ家康は

「以來、諸國の關所、川の川渡し場等まで、相違無く御通し下さえ置き候ふなり。」

と述べ、一銭職が諸国の関所を自由に通行できるよう命じたと記されています。

髪結の仕事は、鬢盥(びんだらい)一つを持ってあちこちを回ることもありますが、基本的には一か所で業務を行うのが一般的です。そのため、藩をまたいで関所を通過するような移動はあまりなく、この一文は髪結職にはやや違和感があります。

他の職業の中には、全国を旅しながら仕事をする者たちもおり、それを踏まえての「自由通行」であったと考えられます。たとえば、香具師(やし)、乞胸(こつむね)、願人坊主、虚無僧、諸芸人などです。これらの職に倣って書かれた可能性もあります。

とくに虚無僧は、武士上がりの職とされ、幕府から関所の自由通行を許されていました。采女之介(うねめのすけ)が武士の出自であることを強調するための一文とも考えられます。

やはり『一銭職由緒書』は、信憑性に欠ける、いい加減な偽書といえるでしょう。

藤次郎株ともいう髪結株

『一銭職由緒書』によると、

「万治年中、徳川家綱将軍の時代に北小路藤七郞の四代の孫、北小路總右衞門(幸次郎)は神田三河町へ転居し、江戸府内の「一錢職」分の株を願い出たところ、由緒ある職分なので、「御公儀樣御朱印」を下され、「一錢職」株も成立した」

と記されています。

また、『武江年表』にも、万治元年(1658年)に「一町一株」の髪結株が認められた旨の記述があります。江戸府内だけでなく、当時の先進地域である京都でも髪結株が認可されたとあり、町の治安維持を目的とした側面もあったと考えられます。

これに先立つ寛永17年(1640年)には、江戸府内の髪結職に対して鑑札が交付されており、札銭は髪結が年額2両、弟子は1両と定められていました。江戸時代の早い段階から、公儀は髪結職を町の自治に組み入れようとしていたことがうかがえます。

享保の改革においては、髪結株の存続が確認されるとともに、髪結職に対して諸役が課されたと考えられます。「一町一株」の制度とは、髪結に公的な役目を課す代わりに、一町につき一軒のみの髪結床を公認する制度でした。新規の髪結床は認めず、課役を担う既存の髪結床の営業を保護する目的もあったといえます。

もっとも、「一町一株」といっても、すべての町に髪結株があったわけではなく、髪結床のない町も存在しました。また、株によって認められた髪結以外にも、廻り床屋や出床での営業が横行しており、正規の髪結床は、忍び営業を行う髪結の取り締まりを名主を通じて公儀に願い出ています。しかし、実際のところ、公儀が忍びの髪結を熱心に取り締まった記録は見られません。

床屋株の所有者は、富裕な商人や豪農であり、彼らは株を売買・投資対象として利用していました。人気のある地域の床屋株は高値で取引されており、株主は床主の髪結を雇って床を任せていました。腕が良く評判の髪結職人は引く手あまたであったことが想像されます。

床主となった髪結は、多くの職人を抱え、任された内床だけでなく、近隣の商家への廻り床屋や広小路での出床の営業も行っていました。なかには、床屋株の取得を目指した床主もいましたが、家持ち・土地持ちになるためのハードルは高かったようです。実例として、毎月の上がりの一部を床屋株の株主に納めていた髪結がいましたが、最終的に諦めて廃業。その際、これまで納めていた金銭が返却されたという記録も残っています。

ところで、髪結株は「床屋株」とも呼ばれ、「藤次郎株」とも称されることがあります。『一銭職由緒書』(『兎園小説』正編/曲亭馬琴)には藤次郎という人物は登場しませんが、他の由緒書には記されているのかもしれません。あるいは、当時の髪結職の統領である髪結頭(かしら)が藤次郎(北小路藤次郎?)という人物だった可能性もあります。

職種によっては、統領が代々世襲される例もあります。北小路藤次郎が髪結職の統領として世襲されていたのかもしれません。

もっとも、髪結職は町の自治に組み込まれていたため、たとえ統領がいたとしても、江戸府内すべての髪結職を統率していたとは考えにくいでしょう。町名主の支配下にある数町単位で、髪結頭がいた可能性は高いと考えられます。

江戸時代の川柳を見ると、髪結職人同士の寄合があったことがうかがえます。ただし、寄合の主な目的は流行の髷の結い方や技法の情報交換などであり、その点は現代の理美容職と大きく変わりません。

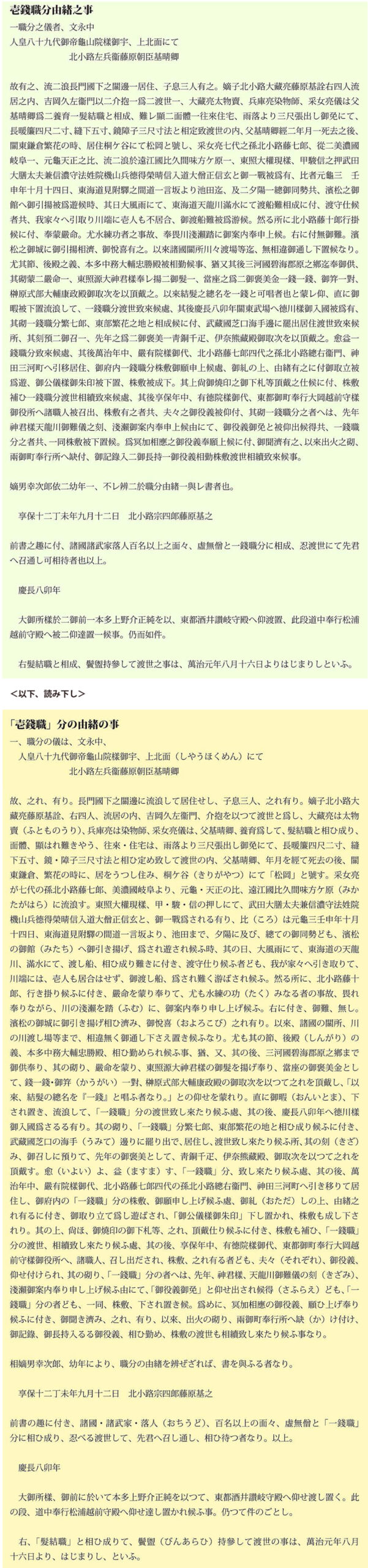

資料 『一銭職分由緒書』

『兎園小説』(正編、曲亭馬琴)収録の「駒込富士來歴【一銭職分由緒附草加屋安兵衛娘之事】(文寶堂)」より