婦人束髪会(ふじんそくはつかい)は、明治18年(1885年)に、医師の渡邊鼎(かなえ)と経済記者の石川暎作らが中心となって設立された団体で、設立に際して発表した「婦人束髪会を起す主旨」に会の目的が記されています。

主旨では、従来の日本髪は、不便・不潔・不経済と批判し、和洋折衷型の簡便で衛生的な髪形への転換を訴えています。

後に、和洋折衷型の髪型として、西洋上げ巻、西洋下げ巻、イギリス巻き、まあがれいと(マーガレット)などの束髪を提案し、その結い方を解説した錦絵を制作・配布したり、束髪の小冊子を作成するなど、普及活動を行いました。また、活発な講演活動も行っています。

活動期間は2年間と短かったものの、束髪は都市部の女学生らに広まり、後の和洋折衷スタイルを生み出す一因となったと評価されるなど、一定の効果があったようです。しかし、一気に洋髪化が進んだわけではなく、婦人束髪会の活動が終焉すると、揺り戻しが起こり、日本髪が再評価されます。日本髪は、デザインを変えながらも、江戸時代後半から明治期、大正、昭和初期ごろまで、日本女性の主流の髪形でした。

日本女性の洋髪化が本格的に進んだのは、昭和10年代になってパーマネント(電髪)が普及するようになってからですが、明治中期に女学生に広まった束髪は、大正期のモダンガールを経て、昭和の洋髪化の流れの底流となったのは確かなようです。

婦人束髪会の活動は、単に束髪の普及にとどまらず、ファッションやライフスタイルなどの洋風化にも大きな影響を与えたと評価されています。

「婦人束髪会を起す主旨」は、前文、日本髪の問題点、婦人束髪会への参加要請、という構成になっています。本稿ではこの「主旨」について、その内容を検証しつつ紹介します。

*枠内は、「婦人束髪会を起す主旨」を意訳した文章です。

結髪は①窮屈で苦痛、②不衛生、③不経済

「婦人束髪会を起す主旨」の要旨は、「結髪は①窮屈で苦痛、②不衛生、③経済的にも交際上にも問題があるため、結髪をやめて、自分でできる束髪にしましょう」という内容です。全文にわたり、日本髪に対する批判が強く表れています。

主張の正しさを証明するために、さまざまな事例や具体的な資料が列挙されています。中には、結髪を否定するあまりこじつけに近い内容もあり、すべてが信頼できるとは限りませんが、当時の髪結事情の一端をうかがい知ることができます。

わが国の生活や風俗は、実に不便で不合理です。家屋、衣服、また座る生活習慣などを直さなければなりませんが、とくに急がれるのが婦人の結髪です。

日本の生活風俗は、起源をたどれば家屋にしても衣服にしても大陸に行き着きます。日本に伝来した後、年月をかけて日本の気候風土に合うよう改良され、独自の形になってきました。

家屋については、室町時代の書院造りの玄関様式が、今も日本家屋の特徴として残っています。玄関があり、靴を脱いで上がるスタイルは、日本独自のものといえるでしょう。洋風の家屋やマンションであっても、ほとんどに玄関があります。

衣服は、日常生活では洋装が主流ですが、成人式や結婚式などの冠婚葬祭では、着物を着る女性も見られます。

髪型もまた大陸由来です。奈良時代に大陸から衣冠束帯が伝来すると、男性は古来の角髪(みずら)を捨て、髻を結い、冠や烏帽子をかぶるようになり、それが長く定着します。

女性も髪を上げるよう命じられ、髻を結うようになりますが、これは日本の女性にはあまり合っていなかったようで、平安時代には長い垂髪が主流となります。

「主旨」が問題視しているのは、江戸時代に広まった日本髪です。

「主旨」は続いて、日本の婦女子の髪型の変遷を紹介しています。

元禄、慶長より前は、少女は髪を周辺で切り、婦人は垂髪にして被衣(かづき)におさめていたようですが、時代がたつにつれ、島田髷や丸髷があらわれ、芸妓や娼妓の髪型は、常に一般の婦女子の好むところとなり、今日では婦人の頭上に種々の異様を現出するに至りました。

「少女は髪を周辺で切り」というのは、禿髪(かむろがみ)のことです。禿髪は少女の髪型であると同時に、仏門に入った女性にも見られました。耳を出した絵画資料が多くみられます。禿髪は現代のボブヘアに近い髪型です。

垂髪は長いストレートヘアで、禿髪をそのまま伸ばせば垂髪になります。この垂髪に被衣という布をかぶせて髪を収めていましたが、おそらく毛先や毛束を丸めて輪結にし、布の中におさめていたと考えられます。

そして「主旨」では、当時の婦女子の髪型を「種々の異様」と表現しています。

その「異様」とされる、明治18年ごろに流行していた髪型について、さらに次のように紹介しています。

・中年以上の婦人は「島田髷」「島田くずし」「夫婦髷」「丸髷」「くさめ」「しゃぐま」「割唐子」「鈴いてふ」「三ツ輪」「天神」「いてふ返し」「をたらゐ」「しゃこ」「松葉返し」「綾いてふ」「ひょうご髷」「ひょうご結び」「唐人髷」「おさふね」「をばこ」「達磨返し」「じれった結(俗に馬の尻ぽとも云ふ)」「茶せん」

・少女は「蝶々髷」「かづらした」「がくやいてふ」「於多波古ぽん」「ふくら雀」

・宮中の女中は「下げ髪」「下げしたじ」「肩はずし」「吹きわけ」「しいたけたぼ」

当時の婦女子に人気のあった髪型を紹介しています。これらの多くは江戸時代後期から流行していたもので、ここに挙げられた髪型のうち、島田髷や丸髷、いてふ返し、割唐子などは、明治後期以降も、大正・昭和期に結われ続けています。

「宮中の女中」とあるのは、江戸城に仕えていた女性たちを指します。17世紀中ごろまでは彼女たちも垂髪でしたが、明暦の大火を機に髪を上げるようになったといわれています。彼女たちは市中の女性とは異なり、大奥独自の髪型を結い、たとえば「しいたけたぼ」などがありました。

京都の宮廷女官たちは、また異なる髪型をしていました。平安時代のような長い垂髪は、室町・戦国期にはすでに廃れ、宮中でさえも優雅な生活は難しくなっていました。女官たちは日常的に労働を伴っていたため、実用性を重視して短い髪にし、行事の際にかもじをつけて王朝風に整えていたようです。

江戸時代には、後水尾天皇や現皇室の祖である光格天皇が、宮中儀式の復活に尽力しましたが、平安時代そのままの復元は難しく、髪型も江戸様式のものに変わっています。現在「古式」とされる宮中行事の多くも、実際は江戸様式に基づいたものです。

日本髪といわれる髪型は、文化文政期から天保期にかけて完成したとされています。当初は自分で髪を結うのが女性の習わしであり、幼いころから母や姉に教わりながら、自分の髪を結う練習をしていました。

しかし、江戸時代後期になると、髪型が複雑になり、小道具が必要となって、自分で結うことが難しくなっていきました。この頃から女髪結が増え、天保の改革では奢侈禁止令によって取り締まられましたが、女髪結は江戸の女性たちにとって必要不可欠な存在であり、数少ない女性の職業でもありました。

「主旨」では、「じれった結(俗に馬の尻ぽとも云ふ)」と、カッコ書きで両者を同一視していますが、『日本結髪全史』(江馬務、創元社)では「じれった結」と「馬の尾」は別の髪型として紹介しています。この髪型は簡便で、令和の現在でも、これに似た髪型をしている女性を見かけることがあります。

日本髪においては、名称が同じでも異なる髪型を指す場合(例:兵庫髷)や、異なる名称でも類似した髪型である場合があるため、時代性や地域性による違いを踏まえて名称に混乱があることを理解しておく必要があります。

なお、日本髪の髪型について詳しく知りたい方は、『日本結髪全史』(江馬務)や『江戸結髪史』(金沢康隆、青蛙房)をご参照ください。

そして、いよいよ本旨に入ります。

不便・窮屈にして苦痛に堪えがたい

これらの異様奇風な結髪の風習は、窮屈で不便であり、文化の進歩に大きな害を及ぼすので、何とかしなければなりません。

箇条書きにして、その理由を述べましょう。

第一、我国女子の結髪風は不便・窮屈にして、苦痛に堪えがたいこと。

第二、我国女子の結髪風は不潔・汚濁にして、衛生上に害があること。

第三、我国女子の結髪風は不経済にして、かつ交際上に妨げがあること。

(この箇条書きは原文のままです)

各項の説明へと移ります。

第一の理由、我国女子の結髪風は不便・窮屈にして苦痛に堪えがたいこと。

いまのわが国の女子の結髪は、だいたい元結を取り、根元を堅く締めています。さらに鬢を張り、髪全体に膏油を塗って固めます。その上に、脳天に頭大の髷を結い、あたかも山頂に城郭を築いているようです。とくに丸髷と島田髷は、その典型です。

日本髪は、大きく4系統に分類できます(諸説あります)。島田髷系、丸髷系、唐輪髷(兵庫髷)系、笄髷系です。このうち、男髷から変化した島田髷系と丸髷系は、髻を取り、根元をきつく巻いて固定します。

丸髷と島田髷は、令和のいまでも目にすることがあります。時代劇に出てくる女将さんがしているのは、たいてい丸髷です。島田髷は芸者衆がしています。

「根元を堅く締める」のは、この2系統の髷です。長年この髷をしていると、髻部分が薄くなります。昭和の時代、その筋の老女に、頭頂部が薄くなった人がいました。ポニーテールも同様で、あまり強く引っ詰めていると薄くなります。いわゆる「ポニーテール禿げ」です。

膏油は、江戸時代には「鬢付け油」と呼ばれていました。木蝋と植物油を混ぜたもので、木蝋を多くすれば髪を固定するのに有効ですし、油を多めにすれば艶出しになります。より強固に髪型を維持するには、松脂を加えることもあります。膏油で固めた髪は洗うのに手間がかかります。

「頭の上に城郭を載せている」。かなり誇張された比喩ですが、「主旨」を書いた人物(おそらくドクトル渡邊鼎)の想いの強さが表れています。この主旨の著者は、結髪に使われる備品類の重量を実際に計測しています。

最近計測した結果として、

『円髷形十九匁、髢三十五匁、髢差五匁、かまひ七匁、笄八匁、釵簪二十匁、櫛三匁、根懸け四匁、合計九十三匁。これに膏油、たぼ止め、かせなどを合わせれば、百匁になるでしょう。』

100匁は375グラム(1匁=3.75グラム)です。ざっと400グラム。軽くはありませんが、「城郭」ほどの重さではないようです。円髷形は、髷の土台として髷下に置く小枕のことと思われます。「かまひ」は不詳です。

大変な思いをして作られた結髪ですが、それが簡単に乱れてしまう。乱れを防ぐための涙ぐましい努力が続きます。

『鬢髷は、かろうじて膏油の力でその形を保っているので、少しでも触れるとすぐに乱れてしまう。女子は結髪が乱れるのを恐れ、重い髪を載せて頭痛を我慢しつつ、高い木枕で眠る。年頃の女性が観劇などをする場合、前日は安眠できない。箪笥などに寄りかかって一晩仮眠することもある。』

膏油による髪型の保持力は高いため、少し触れたぐらいで乱れることは少ないですが、安眠が難しいのは確かです。高枕は江戸時代からの寝具で、木製であるため熟睡するのは困難です。女髪結が一般化した江戸末期以降、商売女を除き一般の婦女子は一度結ってもらうと数日間そのままにすることが多く、就寝時の苦労はつきものでした。

令和の時代でも、成人式当日に美容室の予約が取れず、前日に髪をアップにセットした女子が安眠できなかったという話を稀に聞きます。

「婦人束髪会を起す主旨」の主張は、おおむね妥当といえます。そして、結髪に対して「窮屈不便の極みと言わざるを得ない」と強い口調で糾弾し、「今日の結髪を改めない限り、決してこの窮屈不便から逃れることはできません」と、結髪をやめるよう訴えています。これが第一の理由です。

不潔汚濁にして衛生上に害ある

第二の理由、我国女子の結髪風は不潔汚濁にして衛生上に害あること。

第二の理由は、衛生面についてです。

衛生上の観点から結髪を論じると、いまの婦女子の結髪は、直接・間接を問わず、その害が実にはなはだしい

まず結論を述べたあと、頭髪の役目について紹介します。

頭髪は、熱の不導体で寒さを防ぎ、暑さをしのぎます。また思いがけない危害を防ぎ、頭脳を守るためにあります。しかし、いまの結髪はこれらの点にまったく留意せずに、飾り立てることばかりに専念しています。

頭髪の役割は、暑さ寒さを防ぎ、紫外線の影響も和らげます。また、体内にたまった鉛や水銀などの有害物を排出することも知られていますが、なんといっても物理的な衝撃から頭を守ることです。さらにいえば、人を美しく見せる役割もあります。

硬軟いろいろな膏油を塗って髪を固め、なおかつ固く結って頭髪内の通気を妨げています。それだけでなく、髪に汚れが付着するため、数日たつと一種の臭気が漂います。周囲の人は臭いに耐えられません。ですが、長年の習慣でこの臭気に慣れてしまい、これを婦人固有の臭いとみなしています。

膏油、鬢付け油は香料を含んでいるものが多く、結髪したてのころは問題ありませんが、何日か経つと皮脂や汚れと混ざり、「主旨」が指摘するとおり、一種独特な匂いを発したといいます。この匂いを臭気として嫌う人もいれば、婦人独特の匂いとして受け入れていた人もいたようです。

女髪結のもとに弟子入りすると、髪梳きをやらされます。結った髷を解いて梳き櫛で髪を丁寧に梳くのですが、膏油にフケ、皮脂などが混ざり合った独特の臭気があり、この髪梳きに堪えられずに辞めてしまう弟子もいたといいます。不衛生な一面があったのは確かです。

不潔なために、いろいろな徽菌を生じて、ときにはハゲることもあり、あるいはしつこい頭瘡病(おでき)を発症するのをたびたび見ます。とくに児童は、父母が注意していないと、すぐに頭瘡病を発症します。

細菌が繁殖して脱毛することはまれにあります。主に真菌によるものです。「頭瘡病」とありますが、化膿性毛包炎や化膿性汗腺炎などのおできのことかと思われます。これがひどくなると脱毛することもあります。ただし、これらの症状はまれです。

近ごろ頭瘡を患う男子は、丁髷をしていたむかしと比べて大きく減少しています。これも婦女子の結髪が不潔なことを証明しています。

明治18年のころ、男子はほぼ9割が断髪姿になっていました。20年代には、変わり者以外はほぼすべての男子が髷を落とし断髪でした。むかしは婦女子と同様、頭瘡病を患う男子が多かったと主張していますが、正確なデータがあるわけではないので、実際のところはわかりません。

多くの男子は中剃りや、幼少のころは周囲を剃ったりしていましたので、婦女子の結髪とは状況が違います。ただし、剃刀などの衛生消毒が不備で、白癬菌による皮膚病などを患う人は少なくなかったといいます。

また重い髷をのせて、かつ頭髪をきつく結っているため、頭病を患ひ、眼病を醸し

結髪が頭病、眼病のもとになっていると主張しています。「頭病」というのは精神疾患のことかと思われます。エビデンスのない時代ですので、言いたい放題です。

このほかにも、間接的に健康を害することが少なくありません。日本の婦女子に頭脳病が多いのは、結髪のせいです。

頭のいかれた婦女子が日本に多いのは結髪のせい。こうなると郵便ポストが赤いのも、電信柱が高いのも、みんな結髪のせいになりそうです。

結髪するには、常に多量の膏油を塗るため汚れがはなはだしく、毎月数回は必ず洗わなくてはなりません。ところが髪を洗うのに、一塊の石けんではきれいに洗えません。そのため、いろいろな粉末を塗って、熱い湯を注いで、激しく髪をこすって洗うのですが、その害は実に恐ろしい。また洗髪にかかる時間は長時間に及び、ほとんど半日がかりになります。洗っている間は始終、頭部を下げていなくてはならないので、血行が阻害されます。半日にわたり、頭痛に苦しむこともしばしばあります。

「一塊の石鹸ではきれいにならない」とありますが、日本で石鹸が普及するのは明治30年代になってからです。石鹸そのものは安土桃山時代に輸入されていましたが、明治18年当時は高級品で、一部の富裕層しか使えません。「主旨」の著者は富裕層のひとりだったことがうかがえます。

当時の石鹸は、輸入品にしろ国産にしろ、いまのシャンプーとは比べようもありません。毛髪への損傷が考えられます。さらに洗粉(原文では「沫粉」とあります)で洗うのは、さらに髪を傷めそうです。「沫粉」は米糠や小麦粉にホウ酸や重曹を混ぜたものが多く使われていました。

半日かかって洗ったというのは多少オーバーにしても、長時間かかったのは想像できます。平安時代の女官は侍女らをともなって河原に出向き、一日かけて髪を洗い、乾かしていました。これはピクニック的な意味合いもあって、一種のレクリエーションとして御髪洗いを楽しんだ一面がありましたが、明治の結髪女性は大変な作業でした。

髪が汚れたままだと、服や襟、寝具なども汚すなど、間接の害は一々枚挙に暇がありません。このまま女子が結髪をしている限りは、これらの害を取り去ることはできません。これが私が婦人の結髪はやめたほうがいいとする第二の理由です。

髪が汚れていれば、衣服や寝具を汚す恐れがあるのはごもっともなことです。これが第二の理由です。

不経済にして、かつ交際上に妨げがある

第三の理由、我が国女子の結髪風は不経済にして、かつ交際上に妨げがあること。

婦女子の結髪を経済面で考えると、現在の結髪にかかる費用は冗費です。たとえば東京の場合、一度の結髪に支払う金額は、上等で十銭、中等で七、八銭から五、六銭、下等でも三、四銭を下回ることはありません。さらに、盆暮れには女髪結に祝儀として多少の金銭を贈る習慣もあります。

女髪結に支払う費用が無駄で不経済であると述べています。背景には、結髪は本来自分で行うものという認識があったのでしょう。

明治18年当時の東京における髪結い料金は、上・中・下の三ランクに分けて示されています。

上等:10銭

中等:5~8銭

下等:3~4銭

現代の価値にざっくりと換算すると、

上等:約2,000円

中等:約1,000~1,600円

下等:約600~800円

程度になります。

明治時代の1銭は約200円(1円=2万円)程度とされますが、時代が進むにつれて価値が下がるため、明治中期はこれより多少安かったと考えられます。いずれにせよ、正確な換算は難しいので、これは目安です。

一見すると、現在の美容室より安いように思われますが、利用頻度が違います。後述されているように、芸者などはほぼ毎日結髪し、一般の婦女子も4〜5日に一度の頻度で髪を結っていました。1回あたりの料金は安くても利用回数が多いため、後述のように年間の支払金額は多額になります。

女髪結は江戸時代中頃に登場し、当初は遊女の髪を結っていました。女髪結が増えると料金が下がり、それに伴い一般女性の利用が増えました。天保の改革では幕府が奢侈を禁じて女髪結を取り締まりましたが、改革が失敗に終わると再び利用者が増加。明治に入り公認されると、さらに普及し、利用者も急増しました。

とはいえ、明治中頃の東京では、女髪結を利用する女性は女性人口の半数程度だったと推測されます。依然としてセルフで髪を結う女性も多く、祝事や外出時などハレの場面だけ女髪結に頼む女性も少なくありませんでした。

地方や農村部では、多くの女性が簡単に髪をまとめ、手拭いで覆って作業をしていました。ハレの日には、親戚や近所で器用な人に髪を結ってもらうのが一般的でした。ちなみに、令和時代でもセルフで髪を整え、理美容室を利用しない女性は約15%程度います。

「主旨」では、「盆暮れに付け届けをするのが習わし」と述べられていますが、多くの女性が馴染みの女髪結に付け届けをし、無理を聞いてもらうことを期待していたようです。

上等は三日に一度髪を直し(芸娼妓は毎日結髪)、中等は四、五日ごとに、下等は六、七日目には必ず髪を直します。これを平均すると、婦女子一人あたり毎月六回は結髪し、毎回五銭を支払うとすれば、年間で三円六十銭以上になります。このほか、膏油、元結、祝儀などにかかる費用は、毎年平均一円を下回りません。さらに、櫛や笄などにかかる費用は多額ですが、これについては洋風の束髪に改めたとしても、帽子や他の装飾に多少費用がかかるため、ここでは計算から除外します。それでも、東京の婦女子が結髪にかける費用は、1人あたり年間平均四円六十銭以上となります。

ここでは、結髪にかかる費用の内訳が示されています。祝儀なども含めると、年間で4円60銭以上、髪結いの費用だけでも3円60銭かかるという計算です。これは現在の価値で約7万2,000円に相当します。

令和時代の女性が美容室に支払う年間平均支出は約3万円です。単純に金額だけを見ると明治期の方が高いように見えますが、当時は利用者の割合が少なかったため、美容市場としては現代の方が遥かに規模が大きいといえます。

明治十五年一月の調査によると、東京府下の女子の総数は49万1,321人です。このうち、老若の婦女子を3分の1除くと、17歳前後から50歳前後の女子の数は、少なくとも32万1,546人を下回らないと見られます。この一人ひとりが年間4円60銭を結髪に費やすとすれば、東京府全体での総額は150万6,711円に上ります。

ここでは、東京府全体での結髪にかかる年間費用を試算しています。前段で、女性1人あたりが年間に結髪へ支出する金額を計算し、それを対象となる女性人口に掛け合わせています。明治15年当時、東京府の総人口は男女合わせて約98万7,908人(『東京都統計年鑑』より)。そのうち女子は49万1,321人。

「主旨」では、17歳〜50歳の女性を対象者とし、これを32万1,546人としています。これらの女性が全員、年間4円60銭を支出すると、総額は150万6,711円になるとの計算です。

ただし、当時の女性全員が女髪結を利用していたわけではないので、この試算はやや誇張といえるかもしれません。

「主旨」は東京からさらに全国へと及びます。

東京府だけでも巨額といわざるを得ませんが、全国の女子の結髪の費用を算出してみましょう。もっとも、地方の女子は自ら髪を整え、女髪結に頼らない女子が多くいますし、髪結の料金も東京ほどは高くありません。

東京府を除いた全国の女子は1,777万3,556人いて、東京府と同様にその3分の1を老少として除くと、1,184万9,038人になり、その半分が髪結に結ってもらうとします。これは過大な数字でしょうか。

ここで注目したいのは、地方や田舎ではセルフで髪を整える女性が多いこと、そして髪結賃は東京より安いと述べている点です。髪結賃については確かな資料はありませんが、地方が安いのは想像に難くありません。また、「主旨」では半数の女性が女髪結に結ってもらっているとしていますが、それほど多くの女性が女髪結に頼っていたかは疑問です。

明治中ごろはまだ農業中心の社会であり、農家では女子も労働していたと考えられます。農村では一部の豪農の女子、地方都市でも富裕な商家や官吏の家庭に限られていたと思われます。

いみじくも「過大な数字でしょうか」と書いていますが、「主旨」はそれが過大ではないことを言いたいのでしょう。しかし、当時の社会状況を考えると、やはり過大だと思われます。

計算は続きます。

平均して月に4回髪を結ってもらい、毎回3銭を払い、このほかに元髪、膏油などの費用として月3銭がかかるとすると、一人あたり1か月の費用は平均15銭になります。

1年では1円80銭です。592万4,519人の費用を合計すると、年に1,066万4,134円の巨額になることを認識すべきです。これに東京府下の分を合計すれば、日本全体では1,217万845円を費やしていることになります。

結論は、髪結費用が全国で1,217万845円に達するという主張です。データらしきものを引用し、延々と計算した結果の金額です。現代の価値に換算すると、2,400億円を超える計算になります。ちなみに鹿鳴館の建設費が18万円といわれているので、確かに巨額です。

なお、現在の理美容業界の市場規模は約2兆円弱と推定されます。男女合計の市場規模で、女性が使う額は約1兆4,000億円程度でしょう。

引用されたデータのうち、女子人口や髪結賃などは当時の実態に近い数値だとしても、女髪結を利用していた割合には疑問が残ります。「主旨」は、髪結の費用が巨額で冗費であるという主張から離れ、時間的負担や婦女子の行動が制約されている点へと論点を移します。

加えて、女子の結髪の風習は無駄に時間を費やし、そのために用事を行うのに支障をきたし、また髪結によって付き合いの約束が守れなくなることもしばしばあります。我が国の婦女子は、人と会うときには女髪結を呼んで髪を整えてから外出するのが習慣になっており、髪を結うための時間がかかります。

当時の女性が人と会うときに着飾っていたことがわかりますが、その一環として髪をプロの手で整えていたことも理解できます。ただし、これはある程度の富裕層の女性に限られていたと考えられます。

また、女髪結は店舗を構えるのではなく「出髪(でがみ)」、すなわち現在の出張理美容のような形で客のもとに出向いていました。女髪結の自宅で結うこともありましたが、出髪が多かった。

結髪の弊害、極まれり

また結髪婦に差し支えがあって来られなくて髪が結えないときは、外出を取りやめ、結果、用向きを果たせません。会う約束を破っても反省しません。

女髪結が客のもとに行かない、というのは例外中の例外のように思われますが、髪を結うのに手こずって時間がかかり、次の客宅に約束どおりに行けなかったりする女髪結もいて、必ずしも時間どおりに訪問できたとは限らなかったようです。売れっ子の女髪結は、目いっぱいに予約を入れることが多かったといいます。なかには、結髪した客と話し込んで遅れてしまったケースもあったようです。女髪結が約束どおりに来ないため、やむを得ず外出を取りやめる――これは当時としては珍しくない出来事でした。

髪を飾り、おしゃれをするには、セルフでは難しい髪型が流行しており、女髪結の手を借りなければならなかったことがうかがえます。明治18年には、女髪結は女性の仕事として、東京・京都・大阪の三府をはじめ、人口の多い都市ではすでに定着していました。

「会う約束を破っても反省なし」というのは客側の問題のようにも思えますが、当時は女髪結に髪を結ってもらうことが一般化しており、女髪結が遅れることも珍しくなく、そうした事情が常態化していたのだと考えられます。

『ちょっとした用事があるときなど、老婦を除いて、女子は髪が整っていないことを理由に、おいそれとは外出しません。父兄や夫はこれを見ても咎めたりしないのが常となっています。それどころか、その用向きを代わって行っています。』

髪が乱れていると、老女を除いて、外出を控えるのが婦女子です。その用事を代わりに男性が引き受けているのです。男性にとっては迷惑な話です。

そして「主旨」は怒りを込めて、第三の理由をこう締めくくります。

…ああ、結髪の弊害、極まれり。女子の交際を妨げ、文化の進歩を害すること、実に少々ならず。この弊害は、女子の結髪の風習を改めない限り続く。これが第三の理由です。

「じれった結び」「おばこ」などと洋髪と折衷した髪形を提案

「主旨」は、三つの理由を挙げたあとに締めくくっています。

我が国の女子の結髪は、窮屈で不便、かつ衛生面でも害があり、さらに経済的にも不要な支出であることは、これまで述べてきたとおりです。この結髪を西洋の女子のような髪型にすれば、毎夜、髪を解いて安眠できるし、翌朝、髪を洗い自らの手で整え、膏油も塗らなければ清潔でいられ、心も爽やかになります。婦女子は皆、洋髪にすべきです。

これまで結髪の問題点を指摘してきましたが、ここではじめて洋風の髪型を勧めています。簡単に整えることができ、夜ごとに髪を解けば安眠でき、心も爽やかになると主張しています。だから日本髪をやめて洋髪にしましょう、というわけです。

今すぐ洋風の髪型にするか、洋風と「達磨返し」「じれった結び」「おばこ」の類を折衷するなど工夫して、軽便な束髪法にするといい。

洋風の髪型について、「主旨」には具体名は挙げていませんが、婦人束髪会では上げ巻き、下げ巻き、マーガレイトなどいくつかの髪型が紹介されています。ここでは「達磨返し」「じれった結び」「おばこ」と洋髪との折衷型の創作も提唱しています。

3つの和髪を列記していますが、「達磨返し」と「じれった結び」は類似した髪型といえます。「おばこ」は「おばこ結び」のことを指しており、髪型というよりは結い方の技法のひとつです。

「じれった結び」は、長い垂髪の毛先を結った「馬のしっぽ」と呼ばれる髪型が原型です。「馬のしっぽ」は、江戸時代前期に菱川師宣が描いた《見返り美人》に近い髪型とされます。《見返り美人》は、垂髪がタボになる途中の段階の後ろ髪の処理といえます。

毛先を結った「馬のしっぽ」の髷を丸めながら後頚部あたりまで結い上げたものが「じれった結び」です。前髪や鬢(びん)は取らない、単純な髪型です。

「馬のしっぽ」は、長い髪が乱れるのを防ぐために毛先を結っただけの簡便な髪型で、髪を洗ったあとなどに仮に結い留めするためのものでした。「じれった結び」も簡便な結い方であり、江戸期から明治期、さらには大正期にも、日常的にこの髪型で過ごしていた婦女は多くいたと思われます。

忙しい主婦や農作業をする女性などは結髪に長時間をかけられないため、こうした簡便な髪型をしていた農婦も多かったと考えるのが妥当です。農婦はこの髪型に手拭いをかぶせ、埃から髪を守っていました。

「達磨返し」は、「じれった結び」で結んだ髷を天頂部あたりまで上げ、笄(こうがい)もしくは簪(かんざし)で留めた髪型です。「じれった結び」と同様に、前髪・鬢は取りません。簡便な髷ではありますが、江戸時代には遊郭の遣り手婆がしていたといわれ、明治になっても伝法肌の年増女がする髪型として知られていました。

「馬のしっぽ」は、婦人束髪会が推奨する「マーガレイト」に似た髪型です。「じれった結び」も洋髪と折衷することは可能かもしれませんが、「達磨返し」は少しハードルが高そうです。「主旨」では洋髪を簡便と決めつけていますが、洋髪にも多様なスタイルがあります。特にアップスタイルは手間がかかり、装飾性の高いものはなおさらです。

日本の婦女子がしていた結髪は確かに手間がかかりますが、「馬のしっぽ」や「じれった結び」のような簡便な髪型も存在しました。

なお、日本の婦女子の髪型をすべて「日本髪」とする広義の解釈もありますが、狭義には、前髪・鬢・タボ・髷が揃った髪型に限定する見方もあります。狭義の定義では、「馬のしっぽ」「じれった結び」「達磨返し」は日本髪には含まれません。

「おばこ結び」は髷先の処理方法を指す言葉です。髷を結んだあと、毛束をぐるぐると巻いて根元に笄を挿し、巻いた輪の上に出して留める技法です。江戸時代末ごろから明治時代にかけて広く用いられていました。

山東京山の『歴世女装考』(1855年)には「蛇がわだかまりたるやう」と表現されており、髷先を蛇がとぐろを巻くように処理する意味だとされています。また、喜多川守貞の『近世風俗志』にも記載があり、「略中の正」と位置づけられています。これは略式の中でも正統派で、日常的に広く用いられていたことがうかがえます。

「おばこ結び」は島田髷や丸髷と異なり、髪の面を出さずに毛束として巻いて処理するのが特徴です。「おばこ結び」のように単純に巻いただけの方法以外にも、さまざまに工夫された結い方が創出されています。「おしどり」「おたらい」「竹の節」「うつお先笄」などがその例です。

もともとは結婚した婦人の髪型ですが、色鮮やかな縮緬の手絡(髷掛け)をつけて、若い娘も結っていたようです。婦人束髪会のパンフレットには、「主旨」を受けて洋髪が提案されており、その中の「西洋上げ巻」「西洋下げ巻」は「おばこ結び」と似た印象を与える部分もあります。

男子のザンギリを見習うべき

婦女子の結髪の風習を改めれば、これまで述べてきた三つの害を取り除くことができます。女子の結髪の害は大きく、男子が丁髷をやめてザンギリになったのに比べても、その効果は計り知れません。その結果、婦女子はより爽やかな日常生活を送ることができます。私はかねてから、婦女子の結髪の風習を改めるべきだと思っていました。

江戸の頭髪風俗の中心は、男性は丁髷、女性は結髪でした。世界的に見ても珍しい髪型で、日本独自のものです。技巧を凝らして作り込まれた髪型は、文化の一つといっても過言ではありません。

男性の丁髷は明治4年8月に出された、いわゆる断髪令により洋髪へと徐々に変わっていきます。断髪令というとザンギリ頭を強制するようにも聞こえますが、実際には「髷を結わずにザンギリにしてもよい」という勧奨レベルのものでした。

同時に出された帯刀禁止令も、武士に「帯刀を控えるように」という内容で、厳格な禁止ではありません。武士の帯刀が正式に禁じられたのは、明治9年の廃刀令によってでした。

断髪は、明治天皇が明治6年3月に断髪したことで急速に進み、この「主旨」が発表された明治18年ごろには、ほぼすべての男性がザンギリ頭になっていました。しかし、人々の生活に根づいた風習は、一朝一夕には改まらないものです。

明治4年の断髪令が出されたあと、断髪する女性も現れました。断髪令には「男子に限る」とは明記されていませんが、男子を対象にしていたことは明白です。

明治政府は翌年、女子の断髪を控えるよう命じています。軽犯罪法レベルの法規ではありますが、女子の洋髪化は認められませんでした。

当時の新聞には、女子の断髪を西洋化の一環として支持する論調も一部ありましたが、ほとんどは反対でした。女子の断髪は、見た目として男装に近くなってしまいます。

かつて、白拍子、阿国歌舞伎、湯女の根結髪(ポニーテールに近い)など、男装した女性による売春が行われていた事例があり、女子の断髪は風紀を乱すものとして批判的な論調が多数を占めていました。

明治政府が洋風化を進めた背景には、西洋人からの批判もあったと考えられます。男性の丁髷は多くの西洋人にとって奇異に映ったようです。

一方で、女性の日本髪はむしろ高評価を受けていました。「芸者ガール」という言葉には好奇心も含まれていますが、西洋の男性にとって日本女性は魅力的に映ったようです。

その一方で、外国人に評判のよくなかった婚婦のお歯黒は維新後に廃止されました。剃り眉の風習も同様になくなります。

お歯黒と剃り眉は江戸時代、結婚した婦人のしるしでしたが、当の婚婦たちからも不評で、「面直し」とも呼ばれ、顔の印象がまるで変わってしまうものでした。

江戸時代の川柳には、それを嘆く句が多く見られます。

また、江戸時代を舞台にした初期の無声映画にお歯黒・剃り眉の女性(女形)が登場しますが、現代人には奇異な印象を与えます。時代考証を厳密にすれば、婚婦はお歯黒・剃り眉となりますが、令和の日本人には受け入れがたい風習です。

明治になってお歯黒や剃り眉は廃されましたが、結髪だけは残ったのは、それがやはり「美しい」と感じられていたからです。

幕末から明治維新前後に来日した外国人たちは「若い日本女性はとても美しい」と記しています。ただしその後には「老いるのが早く、老女は美しくない」と続きますが。

明治政府が断髪令を出したのは主に男性を対象としていたのでしょうが、断髪する女性が出てきたことで、断髪を率先していた木戸孝允などは戸惑ったのではないでしょうか。

丁髷からザンギリに変わった日本男子ですが、明治15年に来日したフランスの風刺画家ジョルジュ・ビゴーは、日本髪の女性はそれなりに美しく描く一方で、男性は「チビ、出っ歯、眼鏡」を揃えて醜く描いています。

さらに、「主旨」は男性の嗜好にも及びます。

結髪をやめれば、衛生的になり便利になります。婦女子が結髪を続けているのは、男性の好みに合わせようと努めていることも背景にあります。男性が結髪姿の女性を好んでいる間は、女性は結髪の風習から抜け出せません。

日本の女性が結髪を続けているのは、結髪を好む男性がいるからだ、と述べています。日本髪を結った女性を美しい、と感じる男性が少なからずいたのは確かです。男性の嗜好をまず改めるべき、と主張しています。

そして、「主旨」は、婦人束髪会の設立を宣言し、賛同を呼びかけて締めくくられます。

…日本の婦女子の結髪を改める運動を起こすために、志を同じくする人々を広く募り、みんなで団結して実行に移したい。この目的に賛同される紳士・ご婦人は、ぜひ発会員としてご参加ください。…

婦人束髪会は、「主旨」通り、セルフでできる束髪を紹介する小冊子を作成し、講演会活動と連動して普及活動を行い、新聞や雑誌も活用して結髪を改める運動を展開しました。

活動期間は約2年と長くはありませんでしたが、婦人束髪会がその後の日本女性の髪型や、美容業界に与えた影響は少なくありません。

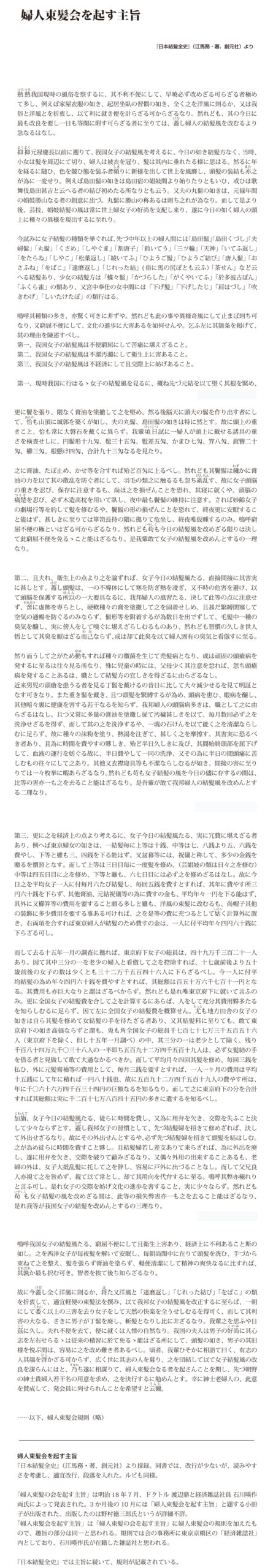

資料「婦人束髪会を起す主旨」