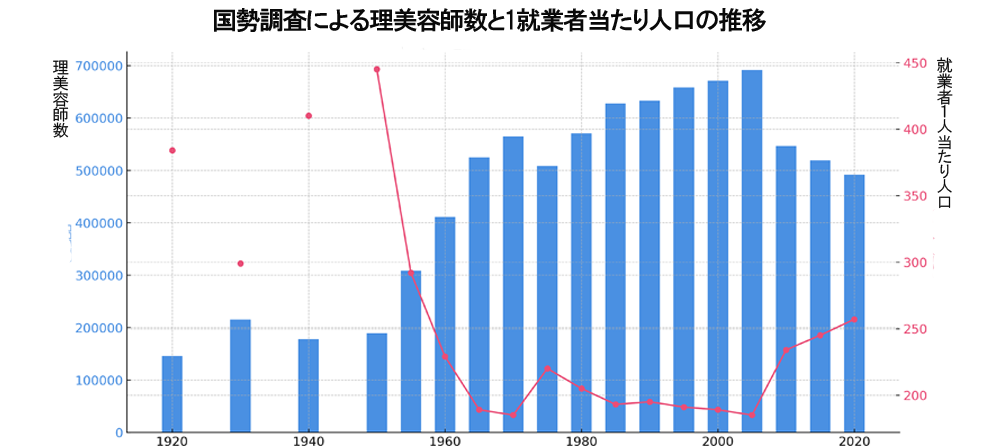

日本で初めての国勢調査は、1920年(大正9年)に実施されました。理美容業への就業者数の調査はこの初回調査から行われており、世紀をまたいで現在まで継続しています。

「理美容業」と現代の職業名を用いていますが、職業名は時代とともに変遷しており、仕事の内容にも違いがあります。それでも、どの時代においても「髪の仕事」である点に変わりはありません。

初回調査は「理髪業理容業」

初回の調査では「理髪業理容業」と記載されています。

「理髪業」は、現在の理容業に該当すると理解して問題ありません。一方「理容業」は、ややこしいですが、現在の美容業も含みます。ただし、大半は髪結(かみゆい)です。

大正時代には、モボ・モガに象徴される洋装風俗が話題となりましたが、実際には旧来の和装をしている女性が大半で、洋髪をする女性はごく一部でした。洋髪を手がける美容師も非常に限られていました。

このとき「理髪業理容業」は合わせて14万5,863人となっています。内訳は、男性7万4,749人、女性7万1,114人で、理髪業に従事する女性もいましたが、多くは男性です。女性の多くは髪結業と見てよいでしょう。

ちなみに、理美容業就業者の男女比率は戦前までは男性がやや多く、戦後になると女性のほうが多くなります。

国勢調査の前年には、大阪で日本初の理髪師試験が実施され、免許制度が導入されました。翌年には、マルセルアイロンを用いた洋髪「耳かくし」が登場し、一部女性に支持されました。

なお、1925年(大正14年)と1935年(昭和10年)の調査では、理美容師数の集計は行われていません。

昭和5年調査では「理髪師結髪美容師」

1930年(昭和5年)の調査では、職業名が「理髪師結髪美容師」に変更され、「理容業」は「結髪美容師」として分類されます。結髪が先に記載されているのは、就業者数が美容師より多かったと推測されます。

当時の理美容業就業者数は11万7,783人ですが、3職種の内訳は不明です。この年、東京における理髪業の男女比は、女性が8.4%(警視庁統計班)というデータもあります。

また、東京府ではこの年に初めて理容術試験が実施され、明治34年から届出制だった理髪店開業に対し、店舗の衛生措置規定が設けられ、免許制に移行しました。都市部では徐々に電髪によるパーマネントを行う美容室が増え始めます。

戦争が女性の洋装化を促進

1940年(昭和15年)の調査は、日中戦争の真っ只中であり、翌年には太平洋戦争が始まります。その影響で「理髪師結髪美容師」の数は17万8,255人に減少します。

バリカンが一般家庭にも普及し、男性のセルフカットが増え、女性も節約志向が高まった一方で、おしゃれを楽しむ女性も多く、国産の安価な電髪機の普及により、パーマネントをかける女性は増加しました。洋裁の普及や化粧の洋風化と並行して、女性の洋髪化も進みました。

翌年には電力規制の影響で木炭パーマに移行しますが、配給の木炭を持参してパーマをかける女性もいました。

また、昭和18年には理髪師は40歳未満の男子にとって禁制職業となります。昭和15年の時点で「理髪師結髪美容師」の男性就業者は7万7,205人で、前回調査より2万人減少していました。

戦後は女性就業者が男性を上回る

1945年の終戦時には調査が行われませんでしたが、1947年(昭和22年)に臨時調査が実施されました。ただし、職業についての調査はありませんでした。

1950年(昭和25年)の調査からは、職業名が「理容師美容師」となります。就業者数は18万9,000人で、男性8万6,000人、女性10万3,000人。この調査以降、理美容業は女性の就業が男性を上回り、その差は次第に拡大していきます。ただし、理容師に限れば、男性の方がやや多い状況が続いています。

昭和22年に制定された理容師法は、理容師と美容師を対象とし、美容師の中に結髪も含まれていました。戦後もしばらくは和髪文化が残っており、髪結の仕事も存在しました。

昭和23年ごろからはコールドパーマが普及しはじめ、昭和25年ごろには洋髪化が急速に進みます。コールドパーマは昭和40年ごろに最盛期を迎え、以降は徐々に下火になります。

昭和50年代までは、美容師といえばパーマ屋さんという時代でした。一方、1963年にはヴィダル・サスーンがジオメトリックカットを発表し、日本でもブラントカット技術に注目が集まり、美容業界はカット&ブロー中心へと転換していきます。

この時代、理容師の数はまだ美容師を上回っており、昭和50年までは理容師が多数派でした。

1970年調査より理容師と美容師を分けて集計

1970年(昭和45年)の調査から、理容師と美容師が別々に集計されるようになります。理容師は30万9,750人、美容師は25万4,975人。ここから美容業が拡大し、理容業は新規参入が減り縮小に向かいます。

2020年(令和2年)の調査では、理容師は14万770人と半減。一方、美容師は2005年(平成17年)に46万1,161人でピークに達しましたが、以降減少に転じ、2020年には35万1,060人となっています。

美容業は男性客の取り込み(メンズ美容)によって拡大しましたが、それも飽和状態に近づいています。

理美容師数は、2005年の69万1,427人を頂点に減少へ。日本の総人口も2010年(平成22年)の1億2,806万人をピークに減少していますが、理美容師数の減少はそれより早く始まっています。しかも人口数より減少速度は早い。

2005年には「1就業者あたり人口」は185人でしたが、2020年には257人と増加しています。

昭和50年代ごろから「供給過剰」と言われてきた理美容業界ですが、理美容師数と日本の人口推移を見れば、バランスの取れた方向に向かっていると捉えることもできます。

国勢調査にみる理美容師数と就業者1人当たり人口の推移

| 西暦 | 理美容師数 | 就業者1人当たり人口 |

|---|---|---|

| 1920 | 145,863 | 384 |

| 1925 | ||

| 1930 | 215,415 | 299 |

| 1935 | ||

| 1940 | 178,255 | 410 |

| 1945 | ||

| 1950 | 189,000 | 445 |

| 1955 | 308,237 | 292 |

| 1960 | 411,210 | 229 |

| 1965 | 524,670 | 189 |

| 1970 | 564,725 | 185 |

| 1975 | 508,430 | 220 |

| 1980 | 570,416 | 205 |

| 1985 | 627,582 | 193 |

| 1990 | 632,749 | 195 |

| 1995 | 657,917 | 191 |

| 2000年 | 670,754 | 189 |

| 2005 | 691,427 | 185 |

| 2010 | 546,370 | 234 |

| 2015 | 518,680 | 245 |

| 2020 | 491,830 | 257 |